La pandemia del Covid-19 nos ha caído encima tan inesperadamente y con

tanta fuerza, que muchos hablan ya de un cambio del mundo a partir de esta

época. Realmente, de un día para otro se interrumpieron milenarias costumbres y

el ser social que somos, como nunca antes, se ha precipitado a un aislamiento

que contradice la natural disposición a reunirnos a conversar, fiestar, ver

deportes e, incluso, trabajar.

Alguien me contó que hace unos días, cuando instintivamente estiró la

mano para saludar a un amigo en el mercado, éste retrocedió asustado unos

dos metros y sólo atinó a decir: Cuidado, no te acerques, ¿cómo tú estás? En las redes sociales

ha progresado un aviso nombrado #StopShakingHands, que en nuestro idioma

significa “dejar de darse la mano”, pues sabemos que el peligroso virus puede

compartirse con ese gesto de amistad.

También he leído en estos días varios artículos que intentan probar

científicamente el peligro en que venimos incurriendo desde la antigüedad por

la costumbre de estrecharnos la mano. En uno de ellos, procedente de la

Universidad de Colorado, se afirma que en nuestras manos pueden asentarse un

promedio de 3200 bacterias de unas 150 especies y quién sabe cuántas nos

intercambiamos con ese hermoso saludo.

Nunca antes se habían publicado tantas sugerencias a abandonar este

hábito, a tal extremo que algunos ya afirman que en el mundo postpandemia esta

costumbre irá desapareciendo.

Lo creo difícil, pues se trata

de una reacción natural del ser humano en su relación con sus semejantes desde

hace miles de años. En los jeroglíficos egipcios encontramos muestras de este

gesto incluso entre los hombres y sus dioses. También hay diversas formas de

este saludo entre los griegos y romanos de la época clásica. Se cree que en la

Edad Media, de tanto oscurantismo, epidemias, asaltos y recogimiento social, el

gesto se relacionó con el instinto de protección, pues al sostener la mano del

otro podía evitarse que la utilizara para empuñar un arma. Un antropólogo

mexicano me contó que ha encontrado esa misma reacción en comunidades actuales

de su país. Pero no fue esa práctica quien le dio el sentido a la costumbre que heredamos como una expresión de

amistad.

Aunque hay disímiles formas de

saludarse en el mundo, según la diferentes culturas que lo habitan, darse la

mano es una de las más difundidas. En ello, también se aprecian diferentes

formas de practicarlo, con especificidades de género, rango social,

edad, geografía, cultura. En Rusia las mujeres no acostumbran dar

la mano, pero los hombres son muy

efusivos al hacerlo. Mientras en el Oriente Medio los apretones de mano son

generalmente suaves, en Occidente –especialmente los latinos– se le imprime

fuerza y movimiento a esa acción. Los coreanos, por su parte, sujetan con la

mano izquierda el apretón que da la

derecha. En Liberia se concluye ese gesto con un choque de dedos.

El gesto cuenta, como toda expresión humana, con sus propias

curiosidades, como el apretón de manos más largo de la historia, ocurrido en

2011 en Nueva Zelanda, que con treinta y tres horas y tres minutos alcanzó un

récord Guinness. Detrás de esa misma marca, el inglés St. Albans dio la mano a

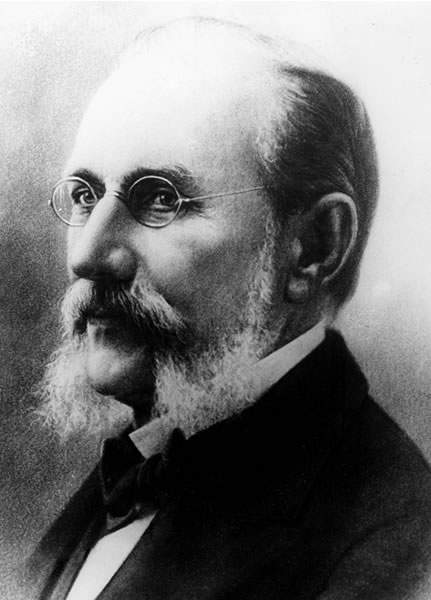

diecinueve mil quinientas personas, una tras otra. A ese extremo no llegó ni el

general Máximo Gómez, quien al entrar victorioso a La Habana, de dar tanto la

mano provocó un sarcoma en la suya que, finalmente, lo llevó a la muerte.

En medio de la pandemia del coronavirus que ahora estamos enfrentando,

se ha pedido encarecidamente no dar la mano y van apareciendo algunas variantes

cercanas a ese saludo. Una de las que se va extendiendo es topar codo con codo

(sin definición de derecho o izquierdo); otros chocan los nudillos de los

dedos, lo que ya fue practicado en

Canadá frente a un contagio de gripe en 2009. Pero cuando pase esta tormenta

viral que la ciencia finalmente derrotará, volveremos a darnos la mano, porque

el gesto se ha afirmado en siglos de cultura como un símbolo de solidaridad.

Así, “tienes mi mano” equivale a “tienes mi ayuda”, como hacen hoy miles de

médicos, enfermeros, asistentes de la salud y tantas personas en el mundo.

Cuidémonos hoy, para mañana, volvernos a dar la mano.

x