Por Gabriel Cartaya

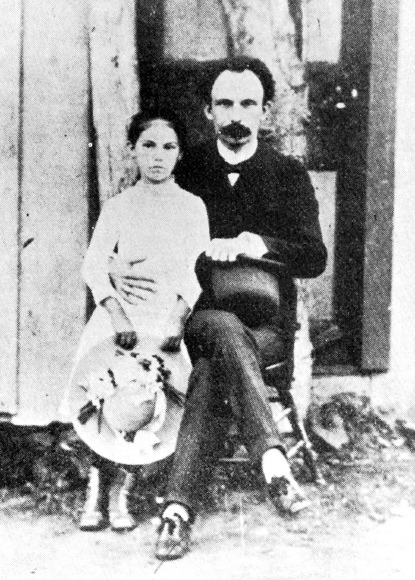

Los comentarios interesados en asegurar que José Martí fue el padre

biológico de María Mantilla Miyares arrancan desde el tiempo en que los

protagonistas estaban vivos y llegan hasta hoy. Desde entonces, diversas

insinuaciones han ido aportando elementos sentimentales, fisonómicos,

casuísticos, testimoniales, linguísticos, a favor de que la niña preferida del

Apóstol cubano era su hija carnal. Tal vez el elemento que dio más fuerza a

esta leyenda, fue la propia confesión de María cuando fue invitada a Cuba a los

festejos por el centenario del natalicio del Maestro y confesó –sin más pruebas

que su palabra septuagenaria– la línea patrilineal que la ligaba al héroe

americano. Sin lugar a dudas, con una declaración de esa naturaleza, creía

asegurar a su descendencia una afiliación natural a quien ya Gabriela Mistral

había llamado “el hombre más puro de la raza humana”.

No creo que esta interpretación

naciera en agua potable, pues ya alrededor de José Martí se producían

comentarios encaminados a rebajar una estatura que se elevaba sobre sus

contemporáneos con un proyecto político que sobrepasaba las metas trazadas por

los independentistas antillanos de su época. Señalar con el índice a un hombre

casado, en amores con una mujer casada y en cuya casa de huéspedes vivía,

compartiendo la amistad con el esposo de

ella, era una vía expedita para dañar la credibilidad hacia un líder cuya

palabra desbordaba un hondo contenido moral.

Con el tiempo, un ángulo procedente

de la psicología machista del cubano,

echó toda la leña posible al fuego: ver en el eximio patriota al hombre

siempre atento a una conquista de mujer. Un profundo estudioso de la obra de

Martí, el profesor bayamés Víctor Montero (q.e.p.d.) me intentó convencer una

vez con una frase célebre de Pascal: el corazón tiene razones, que la razón

desconoce.

Pero la razón profunda, la del hombre y la mujer inmersos en esta

historia de cauces delirantes, ha sido desconocida. Los abundantes apuntes

sobre este tema no se detienen a meditar en las oscuras circunstancias en que

habría ocurrido la infidelidad para que el digno huésped José Martí embarazara

a la dueña de la casa.

Hacía algunos años que aquel matrimonio de emigrados cubanos,

compuesto por Manuel Mantilla Solórzano y Carmen Miyares Peoli, vivía en Nueva

York cuando en enero de 1880 llegó José Martí a esta ciudad. En dicha fecha

ella cumplía 32 años, el esposo 37 y

tenían tres hijos (Manuel, Carmen y Ernesto, niños aún). Se habían ido

acomodando con pequeños negocios en tabacos por parte de Mantilla y con el

alquiler de algunos cuartos de la casa, después de atravesar grandes

sufrimientos (la pérdida de los hermanos de Carmen) y períodos de escasez,

primero en Santo Domingo y después en Nueva York.

Nada indica que en el matrimonio faltara el amor, ni que el carácter y

conducta de la mujer, hasta morir a los

77 años en 1925, pudiera concebir la traición a su esposo, con el que llevaba

11 años de casada al conocer a Martí, por encima del deshonor que en su tiempo

y cultura ese acto comportaba.

Como sabemos, José Martí arriba a Nueva York a principios de enero de

1880, después de haber sido deportado de Cuba por segunda vez, por participar

en la conspiración que intentaba echar a andar el alzamiento que se llamaría La

Guerra Chiquita. De España pasó a Francia y de allí a la metrópoli

estadounidense. A los primeros días de llegar a la gran urbe, su amigo Miguel

Fernández Ledesma lo lleva a la calle 29 núm. 51 este, donde una familia cubana

acepta huéspedes. El proscripto encuentra buena atención, amistad en el

matrimonio y regocijo en el alborozo de los niños.

Enseguida les cuenta que su primera preocupación es traer a su esposa

y a su hijo de dos años, a quienes no ve hace más de quince meses. Claro, y meterse

en el centro del movimiento independentista cubano que bulle en Nueva York.

Antes de cumplirse los dos meses de su llegada a casa de los Mantilla, su

felicidad es inmensa con el desembarco de la mujer y el hijo, a quienes ama

intensamente.

Para esos mismos días Carmen Mantilla sale embarazada, para dar a

luz una preciosa niña, el 28 de

noviembre de 1880. En el momento del parto, ya Martí llevaba un mes solo, pues

el 21 de octubre su esposa había regresado a Cuba, separándolo otra vez de su

hijo. Tal vez por esa razón, cuando unos días después se oficia el bautizo de

la niña que recibe el nombre de María, el padrino José Martí es acompañado por

Gertrudis Pujals Fuentes, elegida para madrina. En el abrazo a los padres de la

ahijada, ahora compadres, ninguna mancha podría herir la sinceridad con que se

daba siem

pre el hombre bueno.

A los dos días del bautizo, José Martí se marcha de Nueva York,

intentando establecerse en Venezuela, donde creyó podría reencontrase con su

esposa. Carmen Mantilla, que tenía una parte de su familia en aquel país, le

dio cartas de recomendación que facilitaran su llegada. Pero sólo va a estar 6

meses en la tierra de Bolívar y en agosto está de regreso en la casa de

huéspedes de sus amigos Mantilla Miyares. Poco después se muda a Brooklyn,

donde espera el regreso de la esposa y el hijo, que al fin llegan en diciembre

de 1882. Esta vez le acompañarían hasta marzo de 1885, la estancia más larga en

que lograron estar juntos. Es evidente, por las muchas confesiones que

hicieron, que la separación del matrimonio obedecía a desavenencias por la

consagración de Martí a la causa patriótica, cuando la esposa enamorada le

reclamaba toda la entrega a la familia.

Manuel Mantilla murió del corazón en febrero de 1885, cuando María, su

hija menor, tenía cuatro años. En esa coyuntura familiar y de amistad,

conociendo la naturaleza moral de aquellas personas que comparten en la

emigración la atmósfera fría de Nueva York, es difícil que una pasión

desordenada pudiera desconocer tantas virtudes.

Todavía cinco años después, Martí hace un último intento por salvar su

matrimonio. Carmen Zayas Bazán vuelve a su lado en junio de 1891, cuando Pepito

estaba al cumplir los trece años. Se hospedan en el hotel Fénix y veranean unos

días en Bath Beach, acomodando las ilusiones y contingencias de sus vidas, pero

nada hizo creer a la camagüeyana que su hombre se apartaría del destino

patriótico a que estaba ungido. El 27 de agosto, antes de los dos meses y sin

despedida, Carmen Zayas Bazán y su hijo están llegando otra vez a las costas de

Cuba. Entonces, Martí sintió que la ruptura era definitiva.

Fue en ese marco que comenzaron los rumores acerca de una relación

sentimental íntima entre ellos. Hay evidencias de la reacción de Martí al

conocer el comentario, especialmente la carta que dirige a una prima de Carmen

–Victoria Smith–, quien escribe a Carmita preocupada por el tipo de relaciones

que pudiera tener con el amigo José Martí. Habría que leer la carta entera (en

el próximo número) para entender la dureza con que el poeta le dice a esta

mujer que él consideraría una vileza “quitar por ofuscaciones amorosas el

respeto público a una mujer buena y a unos pobres niños”. Conteniendo su

probada delicadeza en el trato a una mujer,

le dice: “ni tengo el derecho de escribir a usted, que es dama, las palabras alborotadas que cuando uno se

siente desconocido en su mayor virtud, me vienen a la pluma”.

La carta de José Martí a Victoria Smith fue dada a conocer en el

Anuario n.º 12 del Centro de Estudios Martianos, en 1981. Está fechada en Nueva

York, año 1887, sin definirse el día y mes en que fue escrita. Para

entonces, hacía ya dos años que María

Miyares Peoli había enviudado, pues su esposo Manuel Mantilla murió el 18 de

febrero de 1885.

El año 1887 impacta fuertemente la vida emocional de José Martí. Lleva

dos años alejado de su esposa y su hijo, quienes viven en Cuba, mientras él

está en Nueva York. El 2 de febrero muere su padre en La Habana y sus cartas de

esos días dan fe de su profundo dolor. En el mes de noviembre logra llevar a la

madre a Nueva York y estará a su lado durante dos meses. A finales de ese año

está inmerso en un proyecto de levantamiento independentista en Cuba, dirigido

por el Coronel Juan Fernández Ruz y parece ser ese el tiempo en que los

comentarios sobre una relación íntima con Carmen Mantilla se hacen notorios.

Probablemente, la carta a la prima de Carmen corresponda a esos últimos meses de 1887, cuando el

murmullo podía enfilarse a dañar la moral del líder revolucionario que el 16 de

diciembre de 1887 está escribiendo a Máximo Gómez, “con la fe de la honradez y

la fuerza del patriotismo”.

Debió influir enormemente en su espíritu el conocimiento de un rumor

sobre su conducta personal, para escribirle a Victoria la siguiente carta:

Victoria: Carmita me ha dado conocimiento de

la carta que le escribe U., y en que se refiere a mí. Es difícil, Victoria, que

una persona de su tacto y bondad, haya sabido prescindir por completo de uno y

de otra. De mí, perdóneme que le diga que no

tengo que responder a U. Tengo un sentido tan exaltado e intransigente de mi

propio honor, un hábito tan arraigado de posponer todo interés y goce mío al

beneficio ajeno, una costumbre tan profunda de la justicia, y una seguridad tan de mí mismo, que le ruego me perdone

si soy necesariamente duro, asegurándole que ni mi decoro, ni el de quien por

su desdicha esté relacionado conmigo, tendrá jamás nada que temer de mí, ni

requiere más vigilancia que la propia mía. Yo sé padecer por todo, Victoria, y

consideraría en llano español una vileza, quitar por ofuscaciones amorosas el

respeto público a una mujer buena y a unos pobres niños. Puedo afirmar a U., ya

que su perspicacia no le ha bastado esta vez a entender mi alma, que Carmita no

tiene, sean cualesquiera mis sucesos y aficiones, un amigo más seguro, y más

cuidadoso de su bien parecer que yo. Además, debe U. estar cierta de que ella

sabría, en caso necesario, reprimir al corazón indelicado que por satisfacer

deseos o vanidades tuviese en poco el porvenir de sus hijos. En el mundo,

Victoria, hay muchos dolores que merecen respeto, y grandezas calladas, dignas

de admiración. De Carmita, pues, no le digo nada, porque ella sabe cuidarse. Y

de mí no le puedo decir mucho ya que no tengo ni la inmodestia necesaria para

referirle a U. mi vida, que he mantenido hasta ahora por encima de las pasiones

y de los hombres y tiene por esto mismo fama que no he de perder; ni tengo el

derecho de escribir a U. que es dama, las palabras alborotadas que como cuando

uno se ve desconocido en su mayor virtud, me vienen a la pluma.

Una observación, si me he de

permitir hacerle. Leída por un extraño, como yo, la carta de U. a Carmita no

parece hecha de mano amorosa, sino muy cargada de encono: ¿cómo, Victoria, si

U. no es así, sin duda? No solo tiene U. el derecho, sino el deber, de procurar

que no sea Carmita desventurada; y si sospecha U. que quiere a un hombre pobre,

casado, y poco preparado para sacar de la vida grandes ganancias, haría U. una

obra recomendable urgiéndola a salir de esta afición desventajosa. Por supuesto

que si, libre de hacer en su alma, salvo el decoro de sus hijos y el propio, lo

que le pareciese bien, si insistiese en esto, sería un dolor, pero un dolor

respetable, puesto que no se vendía a nadie por posición social, protección o

riqueza, sino que, en la fuerza de su edad y de sus gracias, a la vez que no

daba a su cariño más riendas que los que no pueden ver el mundo ni sus hijos,

se consagraba sin fruto y en la tristeza y el silencio a un cariño sin

recompesa, y a la privación de las alegrías que de otro modo pudieran todavía

esperarla. Esto, mundanamente, sería una locura, como sé yo muy bien, y le digo

a cada momento; y estoy seguro de que si ese fuese el caso, se le dejaría

siempre inflexiblemente en la más absoluta libertad de obrar por sí, y no se

impediría jamás por apariencias impremeditadas de hoy las soluciones de mañana.

–Pero esas penas calladas, Victoria, merecen de toda alma levantada, cuando se

llevan bien, una estimación y un respeto que en su carta faltan.

Ahora, de murmuraciones, ¿qué le he de decir? Ni Carmita ni yo hemos

dado un solo paso, que no hubiera dado ella por su parte naturalmente, a no

haber vivido yo, o que en el grado de responsabilidad moral, de piedad, si U.

quiere, que su situación debe inspirar a todo hombre bueno, no hubiere debido

hacer un amigo íntimo de la casa, que no es hoy más de lo que fue cuando vivía

el esposo de Carmita. Yo le repito que de esto sé cuidar yo: –si alguna mala

persona, que a juzgar por la estimación creciente de que ella por su parte y yo

por la mía vivimos rodeados, sospecha sin justificación posible y contra toda

apariencia que ella recibe de mí un favor que la manche, esa, Victoria, será

una de tantas maldades, mucho menos imputables y propaladas que otras, que

hieren sin compasión años enteros a personas indudablemente buenas, que las

soportan en calma.

Ya es tiempo de decirle adiós, Victoria. Con toda el alma, y no la tengo

pequeña, aplaudo que si U. sospecha que Carmita intenta consagrarme la vida,

desee U. apartarla de un camino donde no recogerá deshonor, porque a mi lado no

es posible que lo haya, pero sí todo género de angustias y desdichas. Y si en

el mundo hay para ella una salida de felicidad, dígamela y yo la ayudaré en

ella. Pero U. no tiene el derecho de suponer que lo que mi cariño me obligue a

hacer por la mujer de un hombre que me estimó y sus hijos huérfanos es la paga

indecorosa de un favor de amor. Por acá, Victoria, en estas almas solas, vivimos

a otra altura. Sea tierna, amiga mía, que es la única manera de ser bueno y de

lograr lo que se quiere.

He escrito a U. tanto, más porque me apena que sea injusta con Carmita,

que por mí mismo, que no me hubiera yo atrevido a molestar su atención por

tanto tiempo.

La carta está sin despedida, lo que no era usual en Martí. Los años

fueron pasando y tal vez fue apagándose el rumor que dio origen a esta

epístola. Todavía en 1991 hace un último intento por conseguir la felicidad

matrimonial, pero Carmen Zayas Bazán y su hijo apenas están dos meses a su

lado. Volvió a la soledad de su cuarto y a la cariñosa amistad que le

prodigaban Carmen Mantilla y sus 4 hijos.

En medio de su agitada labor como líder político, periodista,

traductor y diplomático, Martí encontró un creciente cariño bajo el techo de

Carmen Mantilla. Quiso enormemente a sus 4 hijos y supo ser el amantísimo

padrino de María, a quien vio crecer hasta los 14 años. Tratar de encontrar una filiación de sangre

por la reiteración de la voz hija, es desconocer que así trató a su hermana

Carmita y a los hijos de muchos amigos.

Otro sentido es que aquellos dos seres humanos, solos y necesitados de

amor, hayan tenido al final una intimidad que no dañara a nadie. El profundo

abatimiento con que Carmen reaccionó a la noticia de la muerte de Martí, como

el confesado a su amiga Irene Pinto, “figúrate qué haré de mi vida sin Martí

(…)toda mi felicidad se ha ido con él”, semeja la pena de una esposa, aun

cuando no fuera esta la condición que pudiera reclamar la madre de la hija

espiritual de José Martí.

(Publicado en

La Gaceta, el 31 de julio y el 7 de agosto de 2015).